Ce matin, nous partons tôt pour visiter le château teutonique de Malbrok (Et oui, en réponse à la question que vous vous posez tous, j’ai chanté Malbrough s’en va en guerre toute la sainte journée). Tout le monde a peur que je ne sois pas à l’heure parce que je suis arrivée au petit déjeuner à 7h35, mais 7h57, j’y étais! Non mais je suis rapide quand je m’y mets! Faut pas croire! Delphine a abandonné l’idée de me faire me lever le matin et généralement, nous ne nous croisons même pas. Au moins, on ne se chicane pas pour la douche!

Aujourd’hui, le mot du jour est « toilettes ». Tout le monde demande les toilettes aux 15 minutes! C’est limite une blague. On est à peine rentrés dans le bus que qqn le demande. Entre ça et « quand est-ce qu’on arrive », c’est le spectacle!

Nous attendons donc notre guide, qui ne parle pas français, au grand désespoir de certains, qui ne comprennent pas duuuuu tout comment c’est possible en Pologne, et que notre guide-accompagnatrice nous traduit fidèlement. En fait, la guide locale comprend juste assez pour voir quand Katazena ne dit pas exactement comme elle!

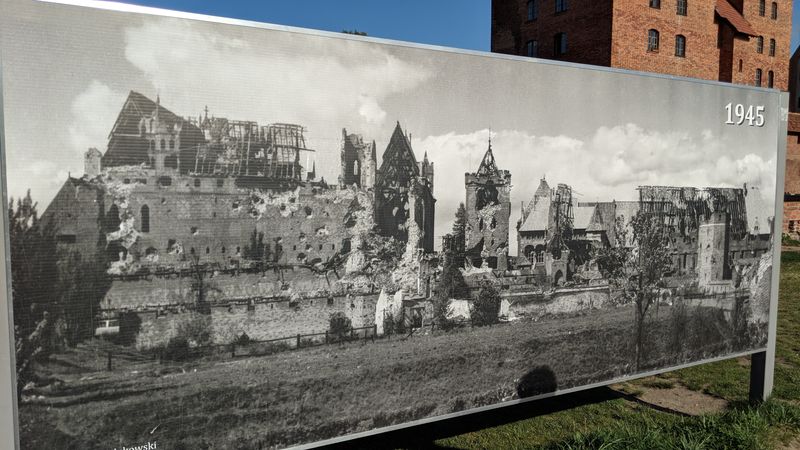

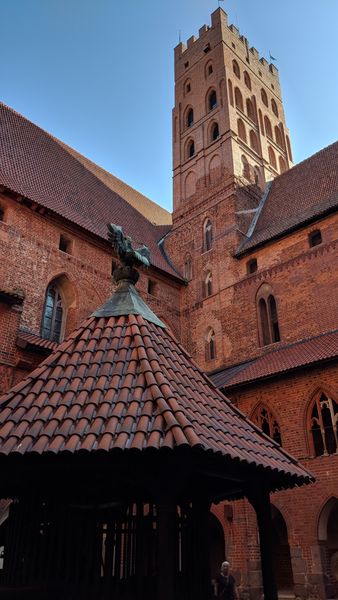

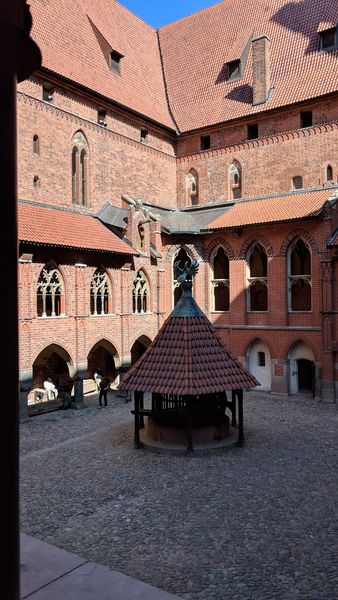

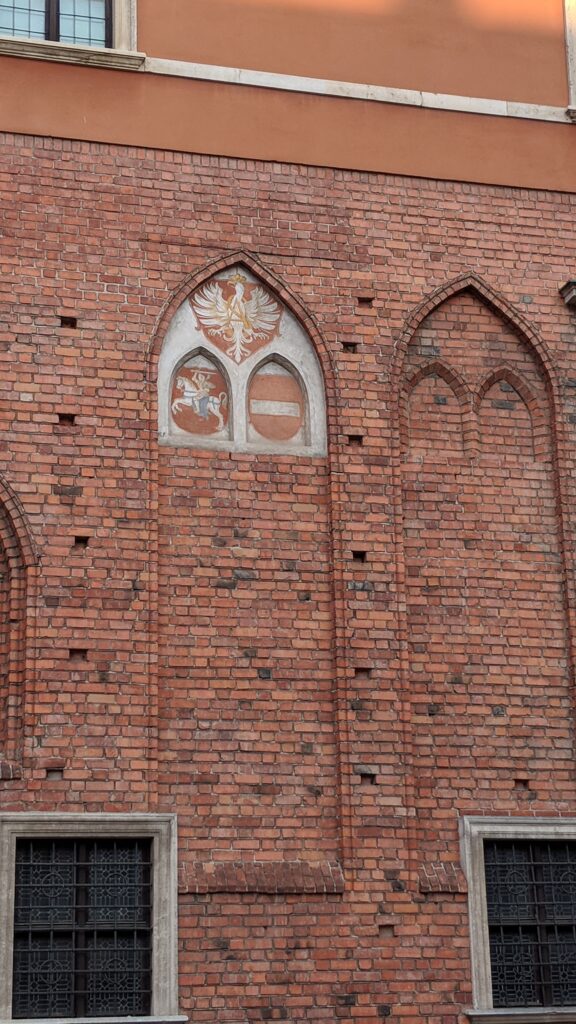

Le château est impressionnant, le plus grand d’Europe en briques. Il a été reconstruit à l’identique et c’est encore une fois très réussi.

L’ordre teutonique est au départ un ordre hospitalier allemand, venu au pays pour christianiser les populations. Par contre, il est rapidement devenu militaire. Arrivés en 1238, à l’invitation d’un prince polonais. Toutefois, ils sont rapidement devenus les ennemis de la Pologne, se sont emparés de Gdansk, et ont créé l’état teutonique, qui a perduré jusqu’au 16e siècle.

Une bataille très importante pour la Pologne a été la bataille de Grumwald, en 1410, gagnée par la Pologne et la Lituanie, qui a montré que l’état polonais était fort. Les deux pays étaient très liés au 14e car un prince lituanien a épousé la reine Edwidge de Pologne et, pendant un temps, ils avaient le même monarque.

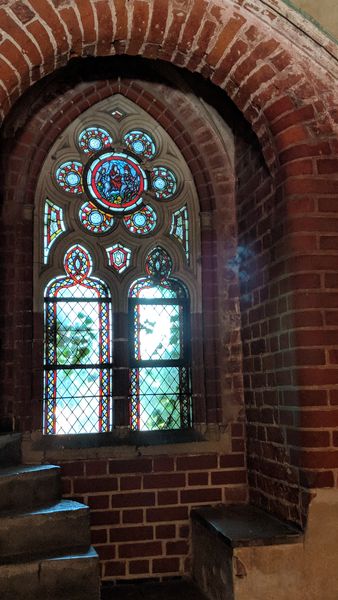

Le château que nous visitons s’appelait le château de Marienburg et date du 13e-14e siècle. Il est construit au bord de l’eau et était protégé par plusieurs murs d’enceinte. À l’entrée, nous pouvons admirer une madone en faience qui datait du 13e, mais qui a été reconstruite après sa destruction, en 45. La céramique jaune vient de Gdansk et les autres parties, de Venise, par les maîtres verriers.

Le château était d’abord un monastère et il est séparé en château haut, moyen, et bas. La partie haute était le monastère, la moyenne était la résidence du grand maître des chevaliers teutoniques et la partie basse pour les ouvriers. Les femmes n’étaient admises que dans la partie basse. À la fin du 13e, 100 moines vivaient dans le château et il était devenu la capitale de l’ordre teutonique, qui était auparavant à Venise. L’ordre avait des châteaux un peu partout : Arménie, Grèce, Autriche, Allemagne, Lituanie… Ils devaient quitter le sud de l’Europe car les ordres religieux y étaient dissous. Sur le mur nous voyons bien les briques claires, neuves, et les briques foncées, anciennes. On a tenté de garder les matériaux originaux qui pouvaient être récupérés mais il a fallu faire de nouvelles briques, qui tendent à être plus petites que les briques du Moyen-âge, qui mettaient plus de 3 as à être produites. La reconstruction a été financée par la Norvège, l’islande et le Liechtenstein… je cherche encore le lien entre ce château et tous ces pays.

À l’entrée de ce château de 20 hectares, une esplanade où étaient écuries, entrepôts et domestiques. On y fabriquait des cloches, des canons et on y trouvait des greniers à grain. Le commerce de céréales était en effet une façon de s’enrichir et tout l’ambre trouvé devait leur être rendu car ils avaient le monopole.

Le château est passé aux polonais au 15e, mais ils ne l’ont pas conquis. Ils l’ont plutôt acheté. Suite à la partition de la Pologne, il est passé aux Allemands. A l’époque polonaise, il était habité par des serviteurs du roi polonais, ceux qui administraient la région. À l’époque allemande, il a servi de caserne et étrangement, ils ont fait beaucoup de travaux. Il existe encore aujourd’hui un système de chauffage par le plancher datant du moyen-âge, qui est fort efficace.

Le grand réfectoire est très beau, avec quelques fresques médiévales et de jolis chapiteaux. Les grandes fresques sont du 20e. Les allemands s’en servaient quant à eux pour dresser les chevaux car c’était grand. Étrangement, ce sont les suédois qui ont consolidé les fondations, alors qu’ils ont pillé la Pologne à une époque. Aucun des objets n’a été réclamé par contre car un traité mentionne que les polonais ont promis de ne jamais voler les manuscrits précieux, les fragments de palais et les objets pris par les suédois. Ils tentent peut-être de se racheter ainsi!

Nous voyons aussi la chapelle privée du grand maître, avec un crucifix du 15e, sculpté ici mais pris dans une autre église. Le carrelage date du 17e.

Le réfectoire d’été est très bien fenestré et a une très bonne acoustique. Il contient aussi des peintures représentant des chevaliers teutoniques, mais celles-ci datent du 19e. On y voit un boulet du 15e dans le mur, vestige d’une trahison d’un chevalier, qui avait avisé, après la bataille de Grumwald, que cette pièce était soutenue par un seul grand pilier. Comme on peut voir ça a raté!

Le réfectoire d’hiver a moins de fenêtre et bénéficie du même système de chauffage au sol que le réfectoire principal. On y trouve aussi le blason du roi de Suède Sigismond Vasa.

La salle verte a été aménagée au 19e, avec des fonds venant de Kaliningrad, alors qu’elle était encore allemande (ça se prononçais Koenigsburg mais je pense que c’est loin d’être écrit comme ça!). En effet, cette petite enclave russe, l’oblaste de Kaliningrad, était alors prussienne.

Avant de passer dans le château haut, nous pouvons observer 4 statues, qui représentent les grands maîtres teutoniques, mis en place par les prussiens au 19e. Sigismond a eu la main coupée par les polonais après la seconde guerre mondiale, mais c’est celui qui a transféré la capitale teutonique à Mariensburg. Le troisième a organisé 102 escapades en Lituanie et a régné 20 ans tandis que le dernier est celui qui a sécularisé l’ordre et qui y a mis fin. Il est d’ailleurs devenu luthérien et l’endroit est devenu le duché de Prusse, vassal des rois de Pologne.

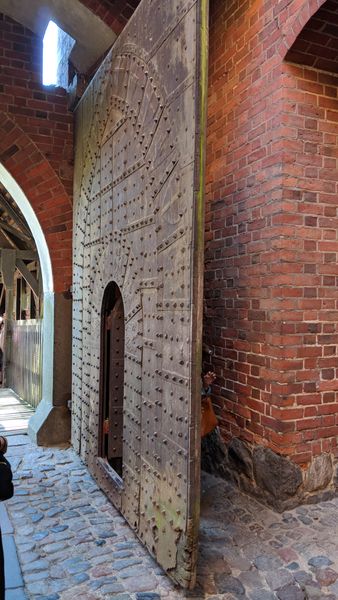

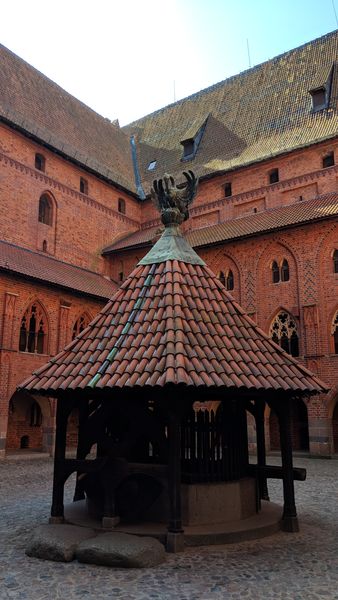

Dans le château haut, une cour rectangulaire avec un puits au centre, gardé par trois portes et un pont levis. La galerie qui l’entoure était à l’origine en bois, mais a brûlé à l’époque polonaise et a été reconstruite en pierre à l’époque allemande. La cour est inclinée pour évacuer l’eau de pluie.

Nous pouvons visiter les cuisines, aménagées comme à l’époque. Les moines mangeaient bien, deux fois par jour, avec un litre de bière pour 2 moines. Nous observons les hautes cheminées et les monte-plats.

Dans la salle du chapitre, on nous raconte qu’ici, les moines se confessaient et étaient souvent fouettés et punis. Les 100 moines étaient divisés en communautés de 12 moines avec chacun leurs rôles et obligations. Un peu plus loin, la salle du trésor abritait l’argent, l’ambre… et les bonbons à l’anis du grand maître! Il était verrouillé par 3 clés détenues par 3 personnes différentes : le grand maître, le commandeur et le comptable, dont nous voyons le bureau juste après.

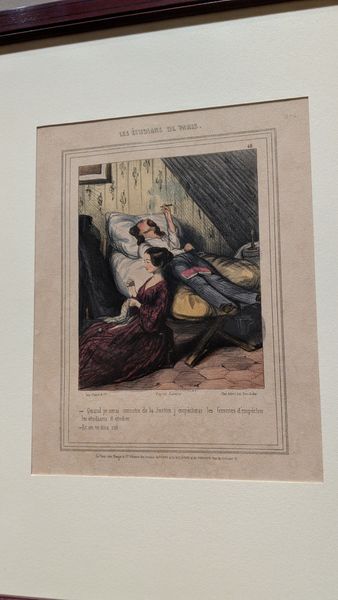

Comme les moines ne savaient pas lire ni écrire (c’était défendu par la loi de leur ordre), plusieurs gravures les guidaient. Le petit diablotin servait… à leur montrer les latrines. D’ailleurs, quand nous les visitons, l’un des membres du groupe a demandé à les utiliser tellement elle était pressée. S’essuyer avec les feuilles de chou, peut-être??

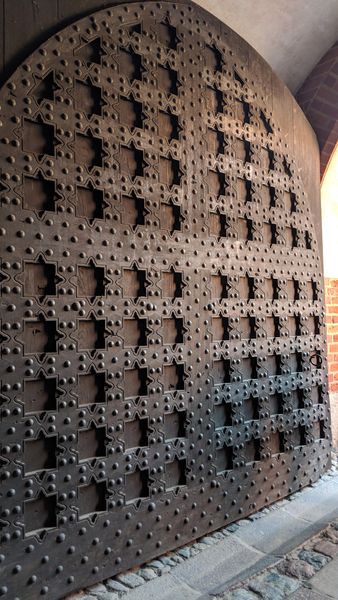

La porte dorée mène à la chapelle, actuellement en restauration, que nous ne pouvons visiter… dommage. Sur la porte, des sculptures des vierges folles et des vierges sages.

Dernière étape avant d’aller manger, la visite du musée de l’ambre. Une chance que ça achève car je suis certaine que nous en aurions perdus quelques uns, qui s’amusaient à tester l’écho et à se balader partout, au grand désespoir du guide, qui n’en demandait pas tant! On nous explique son mode d’extraction (notamment à Kaliningrad, d’où vient l’ambre qui a servi à refaire la chambre d’ambre à St-Petersbourg). On voit des pièces avec des insectes fossilisés, différentes couleurs d’ambre poli et d’ambre brut. Pour le rendre brun, on le frotte avec du sable et on le met sous pression pour obtenir l’ambre vert.

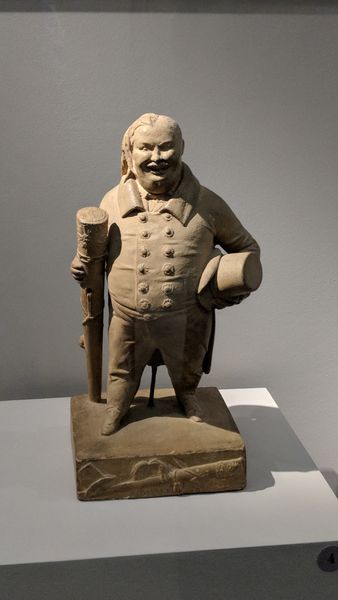

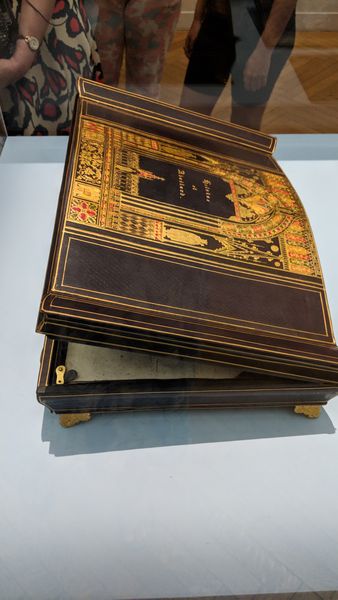

Dans le musée, de très belles pièces, des coffres magnifiques, ainsi qu’une amulette de 4000 ans et des colliers du 3e siècle AD. D’ailleurs, les hommes portaient des bijoux en ambre, jugés plus virils. On trouve aussi la copie en petit du christ en croix qui a, lui, 2m de haut.

On mange dans le resto du château, dans une très belle salle voûtée et à une table ronde. Le seul problème? Elle est VRAIMENT authentique et le dallage est tellement bosselé qu’il est IMPOSSIBLE de placer certains bancs. C’est assez drôle de nous voir nous balancer en chœur en tentant de chercher notre équilibre. Pour ma part, j’ai beaucoup aimé (j’ai même mangé les betteraves) mais de façon générale, le repas a été peu apprécié et certains ont préféré manger du pain et des bonbons à poignée! Une longue pause-toilette plus tard et nous sommes repartis en bus vers Torun, où nous attend un guide local.

Dans l’autobus, notre guide en profite pour nous parler des programmes sociaux en Pologne, ainsi que de leur évolution depuis la fin de la période communiste. Comme partout, c’est compliqué et le système de santé pose problème. En fait, ils ont exactement les mêmes problèmes que nous. Cotisations importantes, mais attente de 6 à 10 mois pour voir un spécialiste. Même pour voir le généraliste, c’est compliqué, ce qui fait que les gens se ramassent à l’urgence… ou au privé, qui coûte cher et qui n’est plus déductible d’impôts depuis quelques années. Comme chez nous, les médecins partent à l’extérieur vu que les 10 premières années sont très difficiles et qu’ils ont à peine le salaire minimum. Les enseignants sont aussi très mal payés parce que c’est « une vocation ». La maladie long terme est aussi problématique. Après 6 mois, la sécurité sociale ne paie plus et les gens sont le plus souvent licenciés. Avant, les entreprises étaient plus grandes et pouvaient s’organiser pour aider leurs employés. Bref, c’est compliqué.

La prochaine partie va être… compliquée. Je sens que je vais devoir faire pas mal de recherches parce que sérieux, je n’ai pas tout compris. Notre guide de la ville de Torun avait une pragmatique ma foi… particulière. (Je me suis auto-retenu de faire du diagnostic sauvage… mais j’ai été tentée!) Beaucoup de contenu mais my god qu’il n’avait pas le talent de le transmettre. D’abord, il donnait tout son exposé… en fixant ses pieds. Et si, par hasard, il regardait quelqu’un dans les yeux, il le fixait, mais INTENSE… assez pour que nous soyons mal à l’aise. Heureusement, ses pieds l’intéressaient davantage. Le problème, par contre, c’est qu’il ne regardait pas non plus les choses dont il nous parlait. Alors on ne savait jamais où regarder. En plus, des fois, il nous parlait de choses qui y étaient avant… mais qui n’y étaient plus. Sans préciser. Du coup, c’était compliqué. Ajoutons à ça le fait qu’il n’ait nullement situé la ville dans son contexte historique au départ, qu’il ne précisait jamais le sujet de conversation et qu’en plus, il changeait sans nous avertir, c’était magnifique. En fait, il parlait EN DÉTAILS de ce qu’il avait sous les yeux sans jamais le situer dans le portrait global. Comprendre, c’était une vraie épreuve olympique et j’étais épuisée cognitivement à la fin!

Ah oui, j’ai oublié. Quand LUI, il passait près des monuments, il en parlait. Sans jamais se soucier du fait que nous soyons arrivés ou non. Du coup, la file s’étirait, plus personne n’écoutait, notre guide s’arrachait les cheveux, il fallait toujours répéter. En plus, à deux reprises, il s’installe pour nous parler… dos au groupe! En parlant de ce qu’il y avait dernière nous tous. Sans nous le dire.

Vous pouvez vous imaginer que pendant la visite, j’ai établi un plan de traitement multi-objectifs, avec des échéances et des objectifs assez précis! Orthophoniste un jour…

Donc, je vais faire ça short and sweet, et tenter de mettre un peu d’ordre dans toutes ces notes décousues. Torun, donc. Ville médiévale qui n’a pas été détruite pendant la deuxième guerre mondiale (si on avait commencé par ça, ça aurait déjà été pas mal) et capitale du pain d’épices. Fondée en 1233 à environ 12 km de la ville actuelle par les chevaliers teutoniques, comme plusieurs bourgades à l’époque, à environ 30 km de distance les unes des autres, pour pouvoir s’y rendre en un jour de marche. La ville était commerciale, au bord de la vistule, et donc riche. Les bâtiments du centre sont maintenant privés car les descendants des propriétaires d’avant l’époque communiste peuvent les réclamer et, autour de la ville, plusieurs immeubles des années 70-80, blocs carrés, sont loués ou la propriété des gens. Certains ont eu la chance de les acheter vraiment pas cher dans les années 90.

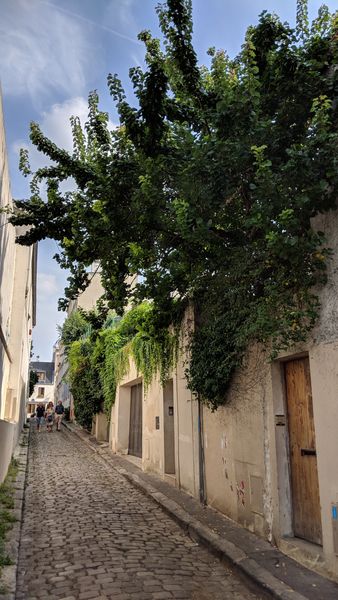

L’histoire de la ville est complexe et après l’époque teutonique, elle a aussi été une ville royale de Pologne et a fait partie de la Prusse et ensuite de l’Allemagne lors de la partition de la Pologne. Elle est finalement revenue polonaise en 1918. Les allemands voulaient, à une époque (mais je ne sais pas laquelle… ce n’était pas clair), faire disparaître tout ce qui était médiéval. Du coup, plusieurs portes et parties de mur sont disparues. Nous pouvons toutefois en voir des parties, de même que la fameuse tour penchée, contre laquelle il est carrément impossible de se tenir. C’est qu’elle penche pour de vrai! Il y a toute une histoire de chevalier qui aurait renié son ordre pour une femme, et la tour serait une punition… mais c’était loin d’être clair, mettons. Autour des remparts, la rue du Bourreau, où sa femme tenait une auberge.

Cette ville est la ville de naissance de Nicolas Copernic. Le père de Copernic était un riche marchand de la ville, marié à une femme ayant aussi une fortune. Copernic a été initié très tôt aux arts et à la science. Lors du décès de son père, il est pris en charge par son oncle, le frère de sa mère. Il peut donc étudier la médecine, le droit, la philosophie. Il est chanoine en Italie, mais ne peut dire la messe en raison de sa vie privée. Il revient en Pologne, où il va publier son célèbre « De la révolution des corps céleste ». D’ailleurs, sur sa statue, on peut lire « il a arrêté le soleil et a fait tourner la terre ».

À l’entrée de la ville, la zone des Greniers, où nous pouvons voir des greniers du 14e et du 17e siècle. En bas, les chambres de négociation et la cuisine. Au premier, les pièces de la famille et en haut, les marchandises, en hauteur, pour les préserver des inondations. Il y en avait une centaine. On peut aussi voir les bains publics et le couvent des sœurs qui avaient le monopole du pain d’épices, le fameux pain d’épices… qu’on a acheté mais pas encore goûté!

Le château des chevaliers teutonique est en ruine et restera en ruines, car il est le symbole de l’oppression. On le voit de loin, mais il paraît qu’il se visite.

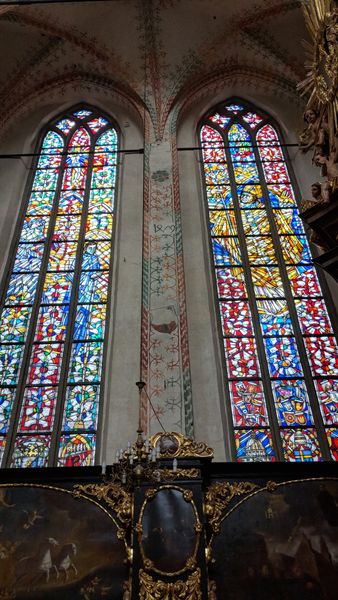

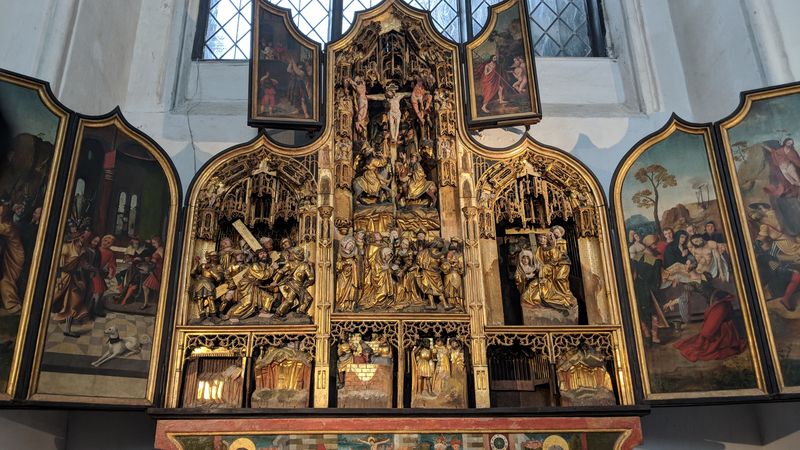

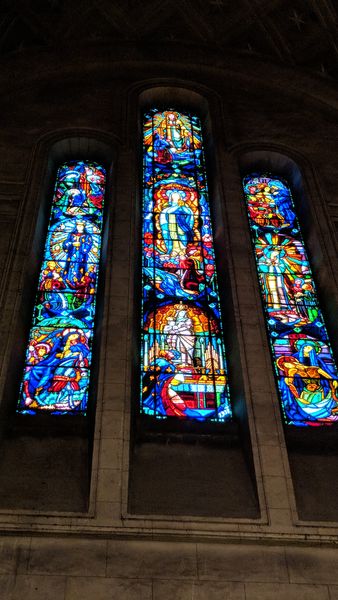

Nous entrons dans la cathédrale, construite du 14e au 16e. Du 16e au 18e, des offices protestants et catholiques s’y tenaient. Le chœur est du 14e et nous pouvons trouver une peinture murale de St-Jean. La dernière nef date du 19e et les vitraux sont surtout de cette période, même si ceux du chœur sont du 14e. Dans la chapelle de la dormition, un buste de Copernic avec le font baptismal dans lequel il a été baptisé.

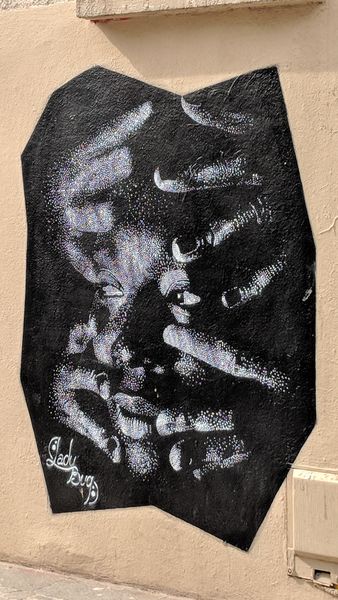

(Je sens qu’il me manque un bout, qui est totalement incompréhensible… et trois mois plus tard, au moment où je mets le billet en ligne, je ne vois absolument pas comment je vais réussir à rattraper toutes les bribes d’informations qui me manquent. Vous me pardonnez?? Voici donc les photos random. Sorry). Bref, on a fait du shopping, on s’est baladées!

Après cette balade, je suis sérieusement à moitié morte. Moi qui veux toujours faire plus, voir plus, là, je n’avais qu’une hâte, me retrouver à l’hôtel et mettre mon cerveau à off. Mais vraiment à off. Lire, c’était ben trop compliqué pour moi. Delphine a dû travailler un peu pour réussir à fermer la clim, qui était carrément déchaînée. Je l’ai encouragée avec véhémence pendant au moins 10 minutes. Je suis utile, moi! Du coup, on est descendues au bar de l’hôtel boire « de quoi de polonais ». Comme ils n’avaient pas de vin polonais, on a été obligées de boire de la bière. Et comme la pinte coûte 3 Zlotys… presque le même prix que le verre, on n’avait pas vraiment le choix hein! On a donc pris notre petit verre ben relax en attendant l’heure du souper, où on a mangé… du porc et des patates, au grand désespoir de plusieurs. Moi j’ai plutôt trouvé ça bon hein… sauce citronnée et je suis la dernière qui vais me plaindre des patates.

Ah oui, on a visité des églises. Je ne sais plus trop ce sont lesquelles, par contre. Oups.

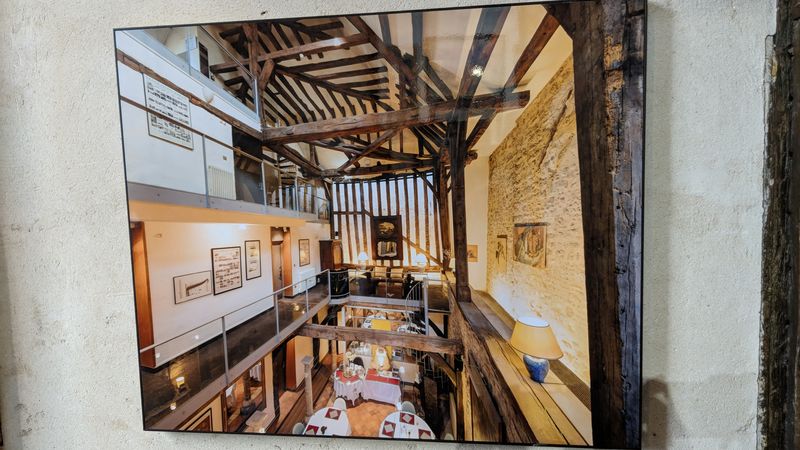

Autre bâtiment… je trippe sur le plafond

Et une autre église

En rentrant dans la chambre, paraît que Delphine a tenté de me parler, mais que je me suis endormie au milieu d’une phrase. Normal, quoi!