Je voulais découvrir la plume de cet auteur depuis quelques années, parce que mon amie Lisa m’en parle souvent et le place presque chaque année dans ses favoris. Et là, ce roman se passe au Japon. C’était un signe, je dis.

De quoi ça parle

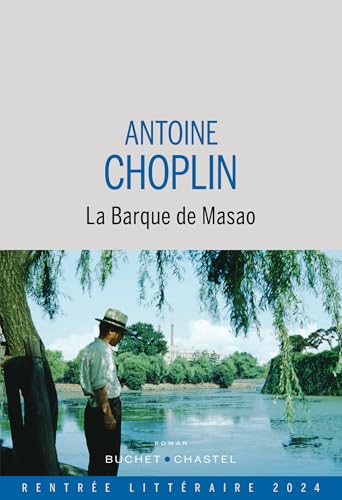

Masao, un homme d’âge mur, travaille dans une usine. Un jour, à la sortie du travail, l’attend sa fille, qu’il n’a pas vue depuis plusieurs année. Elle est architecte et habitera sur une île proche le temps d’inaugurer un tout nouveau musée, écrin pour oeuvre seule. C’est de cette rencontre dont nous serons témoins.

Mon avis

J’ai du mal à parler de ce roman. J’ai apprécié le temps passé dans ses pages, mais je suis loin d’être certaine qu’il laissera une trace durable dans ma mémoire. Nous sommes avec un homme qui se sent « moins ». Moins car il n’a pas su s’occuper de sa fille, parce qu’il n’a pas su sauver son amour, parce qu’il ne « sait » pas beaucoup de choses selon lui. La rencontre avec sa fille brillante et cultivée va le confronter à ce qu’il voit comme ses failles et ils vont apprendre à se connaître.

Tout d’abord, le roman se passe au Japon, mais je ne me suis pas « sentie » au Japon. Peut-être est-ce parce que j’ai visité un Japon privilégié, policé, mais je n’ai pas retrouvé ici la politesse et le cérémonial du quotidien que j’aime dans les romans japonais. Tout est tellement codifié. Ici, le niveau de langage, la distance qui semble moins présente… j’ai eu l’impression que ce roman aurait pu se passer n’importe où. Quelle importance, direz-vous? Peut-être aucune plus la plupart des gens. Pour moi, qui suis dans une passe très « Japon »… ça en a eu, malheureusement. J’ai même rapidement questionné Lisa (qui a adoré… comme quoi il ne faut pas se fier à mon unique avis) au sujet du niveau de langage utilisé.

Ceci dit, l’histoire de ce père qui ne sent pas à la hauteur de sa fille est émouvante. Ils vont s’apprécier, s’estimer et c’est à travers ses yeux qu’il se trouvera de la valeur. Elle lui fait découvrir l’art et l’émotion qu’il permet de ressentir et il lui raconte son histoire et celle de sa mère. Bref, tous deux vont évoluer côte à côte.

C’est une histoire lente et contemplative. Le chemin parcouru n’est pas clairement défini, j’ai été presque surprise de voir la dernière page se tourner (quoi, ça finit comme ça?) et je me suis questionnée sur le pourquoi de certains événements. Ceci dit, j’ai passé un agréable moment de lecture.